“書架”到“貨架” 從海創會看高校科技成果轉化

一輛洪水預報車,便可實現一座城市的分鐘級內澇預報﹔一雙兒童運動鞋,能監測重心、壓力,解讀行走步態密碼﹔一劑材料“秘方”,讓礦渣廢料從“環境炸彈”蛻變為鋪路造房的“城市礦產”……科技發展日新月異,尖端科研成果讓“未來已來”。

從實驗室中的科研“微光”,到公眾生活中的幸福“坐標”,其間的轉化如何打通?不久前,在福建省福州市舉行的第二十三屆中國·海峽創新項目成果交易會(以下簡稱“海創會”)上,總額達930億元的校地合作、產學研項目對接給出了答案。

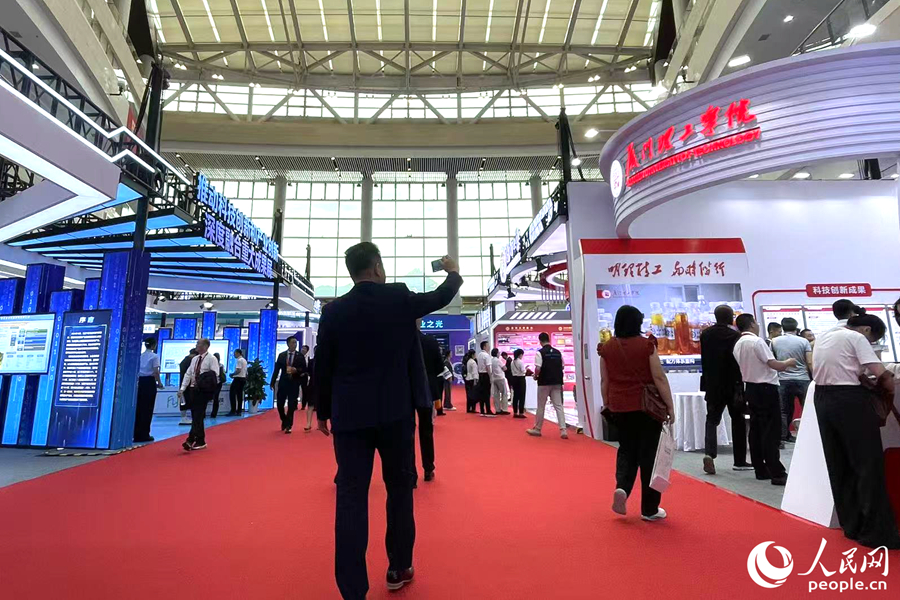

第二十三屆中國·海峽創新項目成果交易會。人民網記者 林盈攝

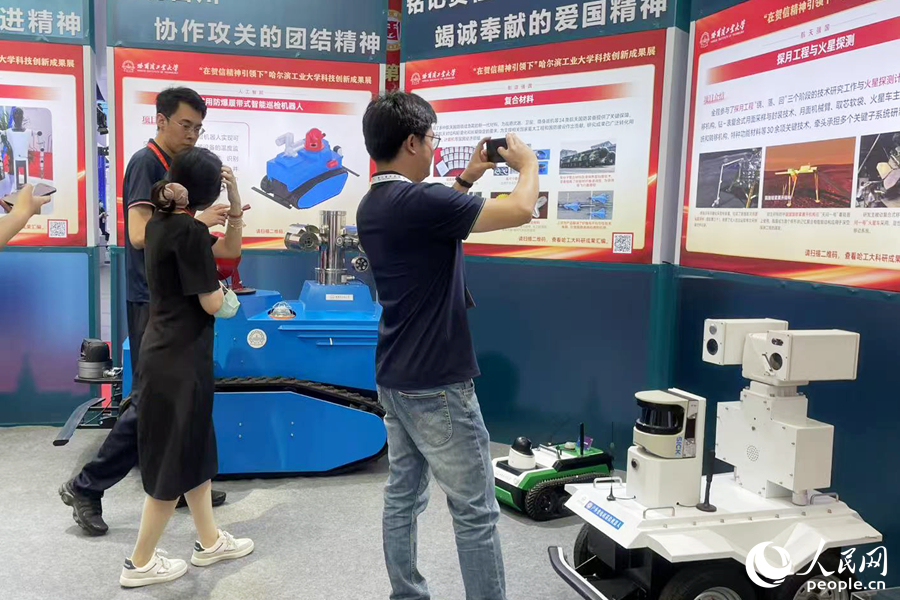

在這屆海創會上,清華大學、哈爾濱工業大學、武漢理工大學等主賓高校“帶貨”亮相:有可以無障礙交流的智能機器人、參與探月工程的“月球車”,有關鍵零部件全國產化的高精尖設備、國際領先的升級發明,有讓固廢“變廢為寶”的“秘技”,也有助工業生產事半功倍的數智系統……一個個創新點、一項項新技術,展示著高校在基礎研究與前沿探索上的核心優勢。

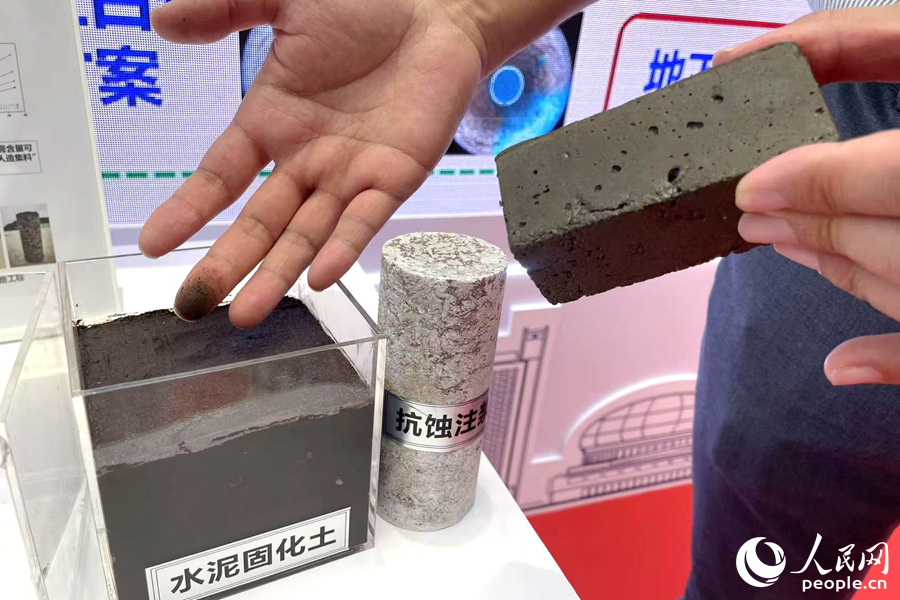

一天時間,磷石膏廢料加工的“水泥塊”就已固化,較水泥固化土性能更優。人民網記者 林盈攝

高校科研走在前沿,產業一線見真章。“我們的實驗室就和生產車間在一起,來自制造端的需求是我們研發的方向。”武漢理工大學先進工程技術研究院院長孫濤舉著通過固廢再生技術加工的“水泥塊”介紹道,曾經需要以每噸百元價格處理的礦山尾礦,也可以成為搶手的建材原料,實現大宗固廢規模化消納與經濟效益雙贏。

李昊(左)演示新一代多模態光聲/超聲生物醫學影像系統。人民網記者 林盈攝

清華海峽研究院光聲生物醫學影像研究室執行主任李昊邊演示邊介紹道,“這個新一代多模態光聲/超聲生物醫學影像系統,核心技術和關鍵零件都是我們自主研發的。這個技術對腫瘤早期診斷很有幫助,已經在廈門多家醫院有了臨床應用。”

“搞科研幾十年,我最驕傲的就是,我的研究成果隨一條條瀝青路鋪遍祖國大地。”武漢理工大學材料科學與工程學科首席教授吳少鵬認為,科研的意義在於應用,走出實驗室、走上生產線的科技成果才能實現其真正的價值。這樣的學以致用也是許多科研工作者共同的追求。

“唯改革者進,唯創新者強,唯改革創新者勝。”清華大學黨委書記、中國科學院院士邱勇認為,要以高校“從0到1”的技術突破為支撐,撬動更多“從1到N”的優勢產業規模化升級。

如今,許多高校正從“我能做什麼”轉向“你需要什麼”,科研選題從論文導向轉為場景導向,智慧的種子扎進產業的土壤,長出接地氣的碩果。

展台前,觀眾與講解員進行專業交流。人民網記者 林盈攝

“我是做化工產品的,這次特地從泉州過來,借海創會跟老師們‘取取經’。”泉州南惠商貿有限公司總經理蔡懷陽笑著說明來意,向福州大學特聘副研究員齊兆洋拋出了幾個專業問題,並交換了聯系方式。

“企業追著技術跑”已成常態,齊兆洋翻了翻新增聯系人列表說,近年來,福州大學成立了專門的科技成果轉化領導小組,由專人推動科研產品、技術的市場化,效果顯著。通過將科研成果轉化工作制度化和體系化,這一機制探索打通校企“科研創新鏈條”,企業成為創新主角,推動了“產、學、研、用”各環節的良性循環。

眼下,“量身定制”正成為校企、校地合作的新特點。集文、理、藝、工等多學科研究人員,會為一雙更好穿、更耐穿的鞋絞盡腦汁﹔院士團隊潛心研發的操作系統,隻為能讓紡織企業的每一根絲都“盡在掌握”,效率翻倍﹔針對福建多山地形,設計“無人機+預報車+預測大模型”的組合技術,讓洪澇預報不再“十報九空”……

哈爾濱工業大學展廳內,科研成品“含金量”十足。人民網記者 林盈攝

這屆海創會圍繞福建省164條縣域重點產業鏈,梳理了695項可轉化的高校科技成果,推動優質科技成果向縣域基層延伸﹔線上雲展廳構建“3D展示+產品展示+項目展示+對接洽談+需求匹配”五位一體服務模式,展示1243個項目、133項技術需求,推動科技成果交易常態化、機制化。

為生產解難題,為技術找“甲方”,“產業出題、高校答卷、資本助力”模式下,政、產、學、研、用、金互為支撐,科創雨林生態的育成有望讓越來越多實驗室“紙專利”變成生產制造的“金鑰匙”,讓科技成果從“書架”走上百姓“貨架”。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量