行進中國丨古人類的洞穴,藏著“重煥生機”的往事

三明市萬壽岩國家考古遺址公園。人民網 李昌乾攝

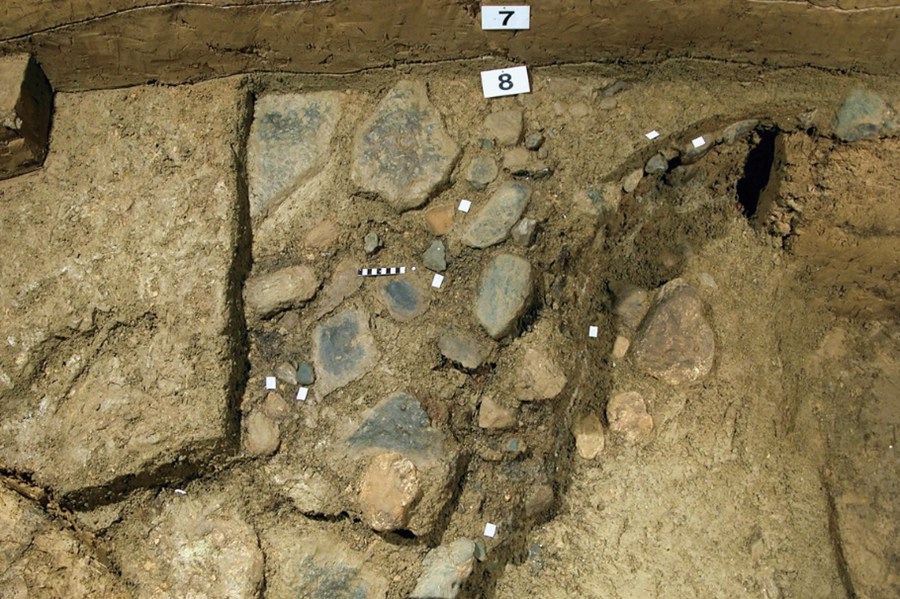

走進福建省三明市萬壽岩國家考古遺址公園,映入眼帘的是“滿目青綠”。在該遺址的船帆洞內,有一片由石灰岩礫石鋪就的人工石鋪地面,面積約120平方米,被古建筑專家稱為“人類史上最早的室內裝修工程”,配套有5米長、沿洞壁走勢挖掘的排水溝槽。4萬年前,古人類可利用鈣板層自然傾斜面,將水引入13米深的地下漏斗,達到良好排水效果。

“這說明四萬年前的古人類已經懂得改造居住環境,他們用最原始的工具完成了‘人類史上最早的室內裝修工程’。”萬壽岩遺址博物館宣教科負責人楊駿徽說。

1999年9月,考古隊在萬壽岩發掘出這片約120平方米的人工石鋪地面,以及巨貘等40余種哺乳動物化石,均屬萬年前的滅絕物種。

作為2000年全國十大考古新發現之一,萬壽岩遺址向每一位到訪者訴說著遠古人類的生存智慧。“但是曾經,這裡藏著一段從險些湮滅到重煥生機的往事。”楊駿徽說。

在船帆洞內發現的距今四萬年的人工石鋪地面為國內首次發現。人民網 李昌乾攝

船帆洞內石鋪地面遺跡。萬壽岩遺址博物館供圖

船帆洞3號支洞哺乳動物化石。萬壽岩遺址博物館供圖

從20萬年前至3、4萬年前,都有不同時期的遠古人類在萬壽岩遺址生活,他們在這裡保留了大量生活信息。人民網 李唯一攝

楊駿徽介紹,萬壽岩的石灰岩儲量大、品質佳,可作為煉鋼所用的沉澱劑和助溶劑。自上世紀70年代萬壽岩開採權被買斷后,當地生態環境和資源遭到破壞。

作為三明鋼鐵廠的石灰石原料開採場,大規模的爆破開採作業在萬壽岩持續進行,爆破點距離遺址洞穴不足百米,危及歷史遺跡安全。然而,一旦停止開採,前期3億元的投資近乎“打了水漂”,鋼鐵廠還面臨停產風險,大量周邊居民也將受到就業影響。

彼時,擺在當地面前的,是“如何權衡文化遺產保護與經濟發展的關系”的“必答題”。

2000年伊始,一份來自福建省人民政府的重要批示“一錘定音”,將萬壽岩遺址“從炸藥包上搶救了回來”。最終,不僅萬壽岩整座山體得以保存,還避免了后續有可能產生的工業污染,守護了一方“綠水青山”。

萬壽岩整座山體被完整保存。人民網 李昌乾攝

靈峰洞相對高度約37米,考古發掘面積230平方米,是我國東南沿海地區發現最早的舊石器時代洞穴遺址,把福建有人類活動的歷史提前了近20萬年。人民網 楊灝昱攝

今年恰逢萬壽岩遺址考古發現25年,這座沉睡的舊石器時代遺址,見証著三明保護生態環境的決心與定力——當地始終扎實穩健地開展萬壽岩遺址的保護、研究、利用工作,完善提升園區道路、文化廣場、游客服務中心、標識系統等配套設施,推動萬壽岩遺址建成福建省唯一的舊石器時代專題博物館。如今,碧水、青山、溶洞、田園與文化在重獲生機的萬壽岩遺址交融相匯。作為考古發掘的展示園,這裡仍留存著當年石灰岩開採痕跡,警醒后世重視生態保護。

多年來,三明始終牢記“青山綠水是無價之寶”重要囑托,深入打好污染防治攻堅戰,持續做優生態環境,努力當好生態文明建設“優等生”。 2025年1~7月,三明市區大氣優良天數比例99.1%,全省第一﹔全市國省控斷面水質達標率100%。

在三明,“綠水青山就是金山銀山”理念一脈相承,萬壽岩遺址保護只是三明做優生態環境眾多案例的縮影,從險遭破壞到重獲生機,優良的生態環境為文化遺產的“重生”與傳承奠定基礎、鋪就道路,為子孫后代留下生態瑰寶。(李唯一、李昌乾、楊灝昱、實習生林翔)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量