福州:榕蔭千年

暑期,福建省福州市的三坊七巷滿是游客,街心的網紅榕樹——“愛心樹”下是最熱門的打卡位。福州素有“榕城”之名,滿城榕樹是福州俯仰可見的城市印記,也是福州人傳衍千年的文脈所在、精神所在。

福州為何被稱為“榕城”?屢被提及的“編戶植榕”因何而起?翻閱古城福州厚厚的史冊,從中探尋“一棵樹”如何在千年的歲月中影響“一座城”的“氣質”,直至今日。

三坊七巷的網紅“愛心樹”是福州的熱門打卡點。康磊攝

萬榕蔭千年

福州的“榕城”二字,最早見於唐末翁承瓚的詩題《甲子歲(904年)銜命到家,至榕城冊封。次日閩王降旌旗於新豐市堤餞別》。北宋文學家、地理學家樂史所撰《太平寰宇記》中記載:“榕,其大十圍,凌冬不凋,郡城中獨盛,故號榕城。”

而福州關於榕樹的記載,甚至還能再往前追溯一千多年。漢高祖五年(公元前202年),越王勾踐后裔無諸被封為閩越王,在福州冶山建立了福建第一座城郭——冶城王都。古有記載,“冶山舊有古榕,傳為漢時物”。

福州之為榕城,不是一朝一夕成就的。

唐天復年間(901-903年),閩王王審知擴建福州,城內除了貴族官吏外,也搬來了平民百姓。人們按規定地段建筑房屋,遂有了“三坊七巷”的雛形。后梁開平二年(908年),王審知又筑夾城,把屏山、烏山、於山納入其中。

唐末宋初,福州以屏山為主,“嚴禁採樵”,保護城市外圍植被。榕樹於是在福州,有了種植和生長的廣闊土地與廣泛的民眾基礎。

北宋時期,蔡襄兩次擔任福州知府。在福州期間,他倡導興修水利,還在官道兩旁大量植榕,開創了官方有計劃、有組織進行人工種植榕樹的先河,使“行人六月不知暑,千古萬古長清風”。

獨木成林的榕樹是福州隨處可見的別樣景致。人民網 林誠燁攝

不過要說讓福州成為榕城的最大推動者,還當數北宋治平二年(1065年)調任福州的張伯玉。

當時,福州因地理和氣候原因,旱澇交替、酷暑難耐,城內居民時發疾病。如何化解福州城的“熱”症?張伯玉在深入調查后將榕樹作為“解藥”——這種高大的常綠喬木,喜暖熱濕潤,根系發達,既能涵養水源,又能為人們提供庇蔭,是改善城中境況的上選。

於是張伯玉頒布“編戶植榕”政策,“令通衢編戶浚溝六尺,外植榕為樾”。張伯玉自己帶頭在衙門前種了兩棵榕樹,在他的動員下,19.7萬余戶福州百姓按照戶籍編制,沿街每戶在指定的地點或道路兩旁挖掘寬六尺的深溝,並在溝外種植榕樹。種活一棵,賞一錢﹔不種者或毀樹者予相應罰款,情節嚴重者施於法典,予以拘役。

張伯玉把植樹重點放在通衢綠化遮陰上,河堤、官署多植,還要求地方官員帶頭多種。據說,當時福州府30萬人口,在4.8平方公裡古城內外植榕上萬株,可謂“滿城綠榕”。

盡管張伯玉僅在福州就任三年,但“編戶植榕”政策延續了下去。張伯玉的繼任者程師孟就又栽新榕萬余株,並寫詩贊美張伯玉:“三樓相望枕城隅,臨去猶栽木萬株。試問國人來往處,不知曾憶使君無?”此后,梁克家等官員也對榕樹情有獨鐘。

《三山志》記載,由於大力植榕,福州“熙寧以來,綠蔭滿城,行者暑不張蓋”。直到今天,福州城內尚有五萬余棵榕樹,佔全市行道樹總量一半以上,滿城的蔥蘢綠意仍是福州獨特的歷史文化景觀。

一軸看古今

在福州,有人的地方就有榕樹。這座沿海城市的千年文脈如同榕樹的根脈,於歲月長河的幽謐深壤中蜿蜒伸展,汲取著“瓊漿玉液”,滋養出文明繁花。

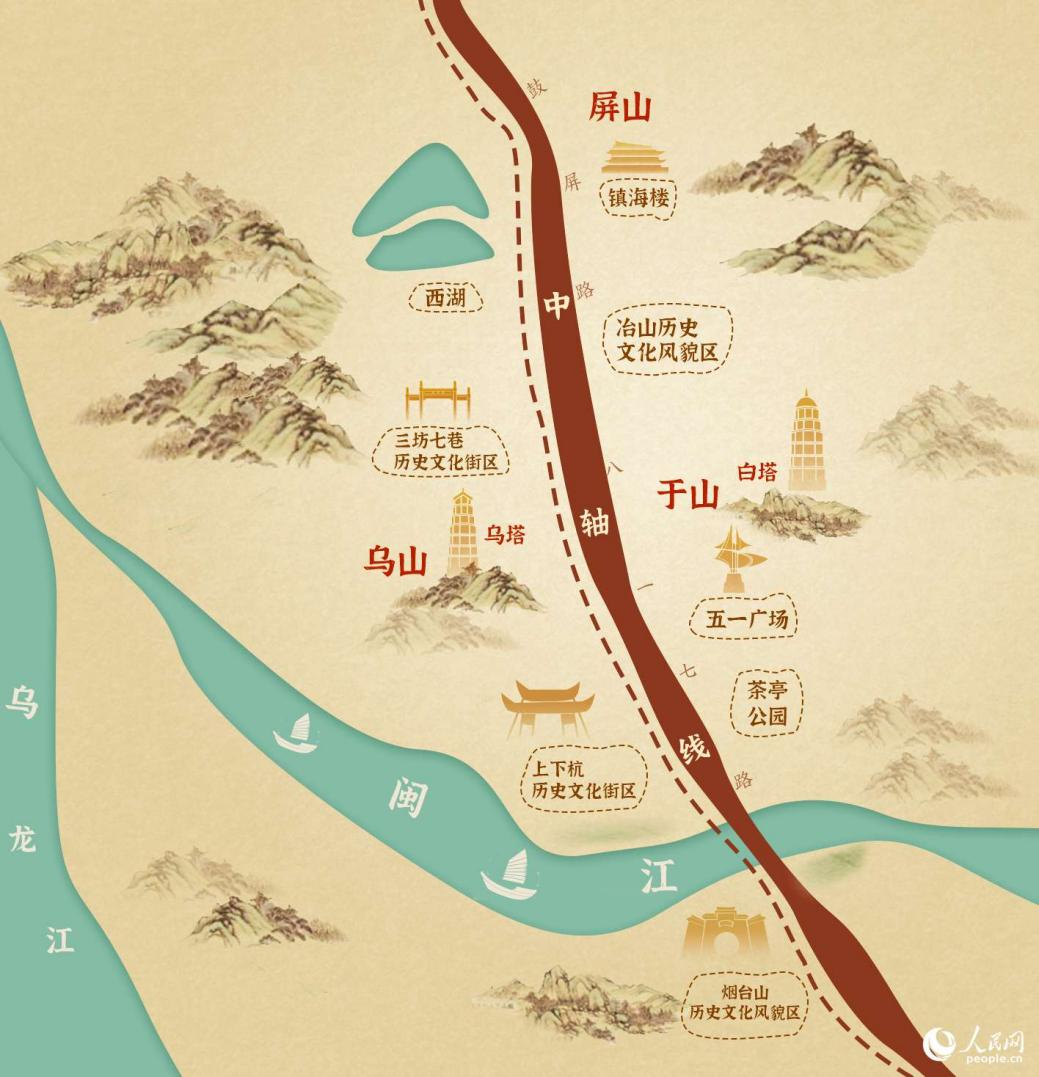

在今天的福州,人們仍能依稀描摹出福州城傳衍至今的脈絡。從屏山鎮海樓起,沿著鼓屏路、八一七路、上下杭一路向南,穿過閩江,直達煙台山——這便是福州山水相依的城市中軸線,從北至南,串聯冶山、三坊七巷、朱紫坊、上下杭、煙台山等歷史風貌區。

這條中軸線既是一條空間線,也是一條時間線,蘊藏跨越2200余年的閩都文脈。

沿著中軸線上的“三山兩塔一條街”走下,便可囫圇一讀福州的前世今生。

貫穿福州南北的中軸線。人民網記者 焦艷制圖

福州的起點在冶城,隱於今天鼓樓區的東北部。屏山龍腰村苔泉古井旁,至今嵌著蔡襄題名石刻:“冶城舊壘在,苔井碧泉清”。晉武帝太康三年(282年),太守嚴高在福州拓建子城,並利用已有的河湖沼澤開鑿了東、西兩湖,用於水利灌溉,子城地下水網系統初步形成。這一城市格局維持了600多年。

唐開元年間,設福州都督府,因“州西北有福山”,始稱“福州”並一直沿用至今。在經歷唐、宋歷代擴建,福州由中心向外,形成子城、羅城、夾城、外城的布局。內河水系在一代代接力中完善,有了“城繞青山市繞河”的獨特景觀。

唐羅城護城河安泰河沿線有一朱紫坊,因宋代通奉大夫朱敏功、儒林郎朱敏中、朝請大夫朱敏元、南安令朱敏修一門四兄弟皆登仕門,“朱紫盈門”而得名。這個街區曾是福州歷史上文化教育機構最集中的地區之一,從宋太平興國年間開始到清末止,這個街區內曾設有3個孔廟、2個縣學、2個縣衙、1個府學院署。

學院林立、才子雲集,“路逢十客九青衿”。此地之繁華,有“羅城南關,人煙繡錯,舟楫雲排,兩岸酒市歌樓,簫管從柳蔭榕葉中出”之稱。

隨著城市發展,福州的城市空間也得到延展。到了明洪武四年(1371年),駙馬都尉王恭主持重建福州城垣,稱為“府城”。原本的郊區逐漸繁華,明清以后,福州南門以南的茶亭、中亭街、上下杭和閩江兩岸、煙台山,也漸漸成為熱鬧的經濟區和生活區。

沿著城市擴張的中軸線,上下杭的繁榮與水路商貿相輔相成。元明之際,上下杭逐漸成為輻射福建、溝通海外的商貿中心。260多家商行,500多種經營物資,110多家私營錢庄,可謂“百貨隨潮船入市,萬家沽酒戶垂帘”。

“五口通商”之后,上下杭進入興盛時期,成為各類貨物的集散地,周邊20座會館供往來的各地商人歇腳、聚會、商談。附近的煙台山,則匯聚了眾多外國領事館、教堂、洋行等西洋建筑。中軸線上,津口埠頭以及煙台山的萬國古建展示著這座城曾經海納百川的氣魄和“萬邦來商”的繁華。

文旅續繁華

時代的車輪滾滾向前,福州城將“新”與“舊”的平衡做到了新高度。

據統計,目前,福州有5919處不可移動文物,其中全國重點文物保護單位25處、省級文物保護單位136處。21個歷史地段、1000余處歷史建筑、400余處傳統風貌建筑分布在福州全域,可謂“三步一古跡,五步一故事”。

新時代的福州,賡續著千年文脈,更讓傳統與創新、歷史與現代交融,迸發出城市新的生命力。

三坊七巷中,古厝遇上“數字+”,文化文物“活”起來。文儒坊裡,《唐朝詭事錄·西行》國潮沉浸劇場讓戴上VR頭顯的游客,能與狄仁杰一起“探案”。走進林則徐紀念館,可以聽見炮聲隆隆,伴隨硝煙味縈繞鼻尖﹔AR眼鏡將林則徐與英國商人的談判現場“搬”入現實,掃描建筑即可觸發歷史事件全息重現。林覺民故居內,觸摸書房裡的筆筒后,便能身臨其境地體驗林覺民在香港濱江樓上書寫《與妻書》的感人場景,百年前的家國血淚近在眼前。

《最憶船政》演出現場。人民網 葉青卿攝

在中國近代航海教育和海軍教育的發源地馬尾,沉浸式演繹讓歷史重現。船政歷史題材立體演藝秀《最憶船政》將157年的船政時光濃縮進70分鐘的表演中,現場配合多媒體投影再現“鐵甲艦穿越風暴”場景,收獲好評如潮。

劇場中,船政學堂學員在海戰中犧牲后,白發蒼蒼的母親雙手拿著兒子生前最愛吃的食物,在海邊悲慟獨白時,百年前中華民族向死而生、向海圖強的奮斗征程直擊人心。“作為中國人,很難不震撼、很難不感動。”許多觀眾走出劇場后給出這樣的評價。

煙台山的老街區也迎來“新搭檔”,潮人潮牌,引領潮流。通過活化利用老建筑,當地持續引入國內外商業時尚品牌,打造“煙台山國際文化藝術節”等文旅活動,成為藝術文化體驗高地和城市“微度假”首選地。

近年來,福州積極創新文旅產品供給。以“演藝+旅游”,推出《最憶船政》《尋夢閩都》《雀起無聲》等一批文化旅游精品演藝項目,走“城市內涵式發展”道路,廣受好評。

聚焦“閩韻新風”主題,精心打造“閩江之心”等一批“閩都韻、國際范”文旅新地標,建設沿馬尾、長樂、福清、連江、羅源海岸線“看山望海”的G228“1號濱海風景道”。全力整合山區與沿海、自然與人文、城市與鄉村文旅資源,加快發展溫泉游、古厝游、閩江游、內河游等一批特色文旅產品。

船政文化景區獲評國家工業旅游示范基地,瓷天下·海絲谷、上下杭獲評國家4A級旅游景區。三坊七巷等街區憑借景區夜游、沉浸式互動演繹等手段豐富旅游業態,入選了第一批國家級夜間文化和旅游消費集聚區名單。

……

夜幕降臨,華燈初上。福州中軸線上的繁華綿延不絕,千年前官民共植的蒼天古榕與這座城市一起,在潮起潮落、車水馬龍中,共同見証著閩都文脈的生生不息。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量